在保险行业中,自付额(Deductible)是一个至关重要的概念。许多投保人在购买保险时,往往对自付额如何影响实际理赔感到困惑。科学合理地设置自付额,不仅有助于控制保险费用支出,还能在意外发生时提供更灵活的应对方案。

什么是自付额?

自付额是指保险理赔时,投保人需要自行承担的损失金额部分,超过这部分金额后,保险公司才会开始履行赔付责任。这一机制是保险合同中的核心要素,其目的在于帮助保险公司合理分担风险,同时降低保单的整体费用。

如何选择适合的自付额?

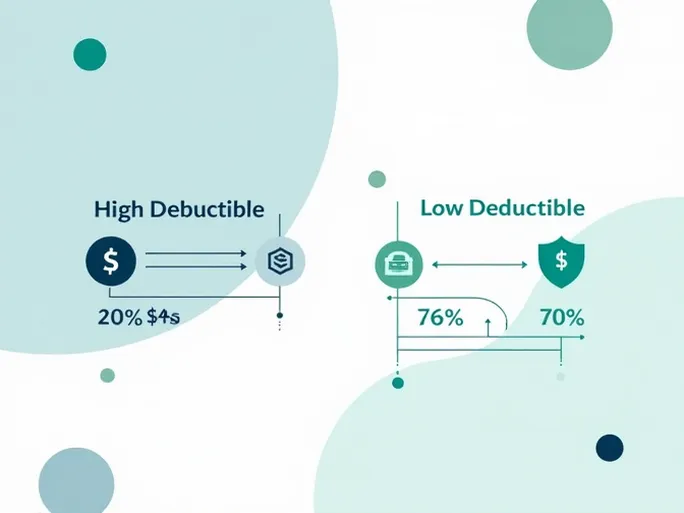

选择合理的自付额对投保人至关重要。一般来说,自付额与保费呈反向关系:较高的自付额通常对应较低的保险费,而较低的自付额则意味着需要支付更高的保险费。投保人应当综合考虑自身财务状况、风险承受能力以及保单具体条款,做出最优选择。

实际操作中,投保人可根据个人预算和风险偏好灵活调整自付额:如果对风险较为敏感,不愿在理赔时承担高额自付费用,可以选择较低的自付额并支付相应较高的保费;反之,如果经济承受能力较强,则可以选择较高的自付额来降低保费支出。在这种情况下,自付额既是风险管理工具,也是成本控制手段。

自付额与财务规划

值得注意的是,科学设置自付额也是一种重要的财务规划方式。在多数情况下,投保人在事故发生时首先承担的自付额部分,是其经济损失中必须直接负担的部分,而保险公司的赔付则是对超出部分的保障。因此,提前做好自付额规划,可以有效规避事故后期的经济压力。

总之,自付额在保险合同中的作用不容忽视。建议投保人在购买保险时,认真分析自付额的设置及其对财务状况的潜在影响,从而为未来的理赔提供更完善的保障。在做出投保决策前,最好与专业保险顾问进行深入沟通,以确保选择最适合自身需求的保险条款。